2022年,校内发生一起涉案金额超过30万元的电信网络诈骗案件,受害人是一名在读研究生。案件的发生不仅让他损失了本科到研究生期间通过各种兼职积攒下来的全部积蓄,更让他背负了超过十万元的巨额欠款,在遭受巨大经济损失的同时,也使其一度陷入情绪崩溃。该案件的发生,不仅暴露了大学生在应对电信网络诈骗时自身安全素养和意识的不足,也引发了学校政治保卫部安全宣传教育团队的深度思考,在学校高度重视并频繁开展各类反诈宣传教育的大背景下,为何电信网络诈骗案件仍然无法得到有效控制?找到影响安全宣传教育成效的核心症结,推动安全宣传教育入脑入心,成为当前校园安全宣传教育工作的重点难题。

一、事件描述

为了应对新形势下校园反诈工作的新挑战,由学校政治保卫部干部联合属地公安民警共同成立了“校园安全宣传教育”专题工作组,专题研究如何增强安全宣传教育成效。对2020年以来部门受理的校园电信网络诈骗案件及各类安全事件的工作记录(含事件简述、事件成因、处置方法等)进行认真梳理,同时汇总收集其他高校各类案事件共千余起,解构校园安全案事件的主要类型、事件成因、学生自身存在的问题和不足。同时,对在校的百余位受害学生进行深度访谈,了解学校安全宣传教育的实际成效。

针对传统反诈宣传教育存在的主题班会、专题讲座组织难、耗时长、频率低,宣传专栏、新媒体宣传关注度低、阅读量少、覆盖范围小等核心症结。工作组最终确立“以案释法”“以案示警”的宣讲模式,建构了由案例简述、事件成因、防范要点组成的宣讲案例模型,并形成安全宣讲案例库。利用“课间5分钟”间隙,结合校园安全典型案例,探索构建短平快、高频次、全覆盖的常态化安全宣传教育模式。

截至2025年3月,工作组累计发布各类指导案例70个,现有安全宣传员504名,覆盖学生近2.3万人。累计开展宣讲活动19708场次,受宣教学生超过86万人次。立项活动获福建省党支部“立项活动”省级优秀成果,福建省高校思政研究会2024年优秀工作案例。

二、事件图片

图1.案例解析会

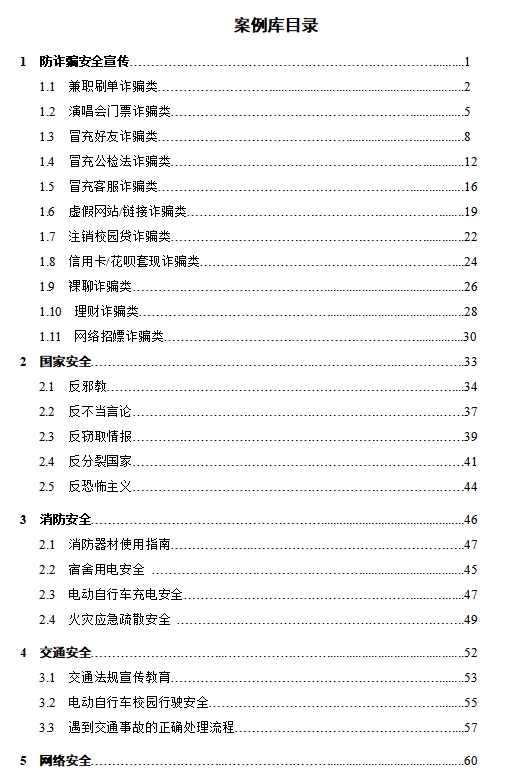

图2.案例库目录

图3.课间5分钟宣讲

图4.安全宣传员聘任仪式

三、事件处置

(一)推行课间 5分钟“短平快”宣讲形式

工作组积极联系各学院新生班级,以防诈骗宣传教育为切入点,利用课间10分钟的休息时间开展“课间5分钟”反诈宣讲,结合常见的网络交友诈骗、杀猪盘、网络购物诈骗、刷单诈骗等电信案例,向学生群体详细介绍各类电信网络诈骗的套路手段、自身诱因以及防范要点。

宣讲活动按照“一个班级一周接受一次防诈骗教育”的频次,累积开展超过300场次,覆盖数十个班级,受宣教人员超过1.5万人次。“一次只讲一个案例,不占用过多的课间时间”“随堂开展,不用特意安排时间”“内容精简,要点清晰,记忆点深刻”,受宣讲学生对于“课间5分钟”反诈宣讲给出了正向的反馈和评价,更有几名老师反馈“这种课间开展的反诈宣讲,让我们也有所受益”, 让工作组信心倍增。

(二)实践宣讲队伍建设“1+1+N”模式

为持续扩大覆盖面,工作组通过“1+1+N”模式逐步推动安全宣讲队伍建设,即工作组一名宣讲员联系一个学院、带动N个班级。形成工作组统一发布指导案例,聘任学生安全宣传员在各班级开展“课间5分钟”朋辈安全宣讲的工作机制。目前,工作组已在近20个学院504个班级聘任安全宣传员,由工作组宣讲员结合自身宣讲经验,对安全宣传员进行定期集中培训、不定期个别指导,重点针对宣讲技巧、用语用词、突发情况沟通等内容进行讲解。

截至2025年3月,累计开展安全宣传员集体培训15场,个别指导1200余人次,在持续提升安全宣传员宣讲水平的同时,也为校园安全宣传教育工作建立起深入了解青年学生思想动态的交流平台。同时,通过定期举行“课间5分钟”文化沙龙,为安全宣传员提供交流个人经验、宣讲技巧的平台,提升安全宣传员的获得感和荣誉感,为校园安全文化建设建立起一支综合素质过硬的学生骨干队伍。

(三)探索朋辈安全宣讲“三育人”机制

工作组引导学生安全宣传员立足朋辈视角,解读校园反诈宣讲案例,分析事件发生的诱因以及当事人存在的疏忽和过失,并详细介绍各类校园安全事件的防范要点。通过身边人讲身边事的形式,提升学生群体对宣讲内容的接受度,形成学生“自我管理,自我教育,自我服务”的育人模式。“遇到好友微信联系借钱,拨打电话确认是否本人”“网络购物的任何问题都通过购物平台找官方客服核实”等简单又有效的防范方法,在学生实际生活中得到大范围实践运用。

由工作组根据不同阶段校园安全稳定工作实际,通过与属地公安部门的协同联动,共同梳理最新的校园安全案例,针对性发布每周指导案例。案例以防诈骗宣传教育为主,后续逐步拓展到兼顾国家安全、禁毒、消防安全、交通安全、网络安全、反邪教等内容。由安全宣讲员利用各班级课间休息时间开展“课间5分钟”朋辈安全宣讲。活动按照“一事一案例,一周一宣讲”的频率开展,旨在构建短平快、高频次、全覆盖的常态化安全宣传教育模式,时刻提醒学生群体警惕各类安全风险,实现“小课堂讲大安全”的宣讲目标。

四、分析与启示

(一)为校园安全宣教体系提供新模式

一是为校园安全宣传教育体系建设提供了新的模式创新和案例参考,针对性解决了传统宣传教育模式组织难、耗时长、频率低、覆盖少、成效差等痛点难点,吸引学生加强对安全知识的学习,提升学生的安全意识和防范能力。二是有效降低安全事件发案率,以电信网络诈骗宣传教育为例,随着“课间5分钟”的持续开展,学生主动报警避免被骗事件增加。在校园系统性开展安全宣传教育的大背景下,未开展“课间5分钟”学院的发案率从2021年的23.3‱下降到2024年的18.6‱,而开展“课间5分钟”学院的发案率从2021年的25‱下降到2024年的5.97‱,下降幅度达到76.12%,有效推动安全宣传教育入脑入心,增强学生安全意识和素养。

(二)为“人人讲安全”氛围注入新活力

一是建立起一支基数大、素质高的学生安全宣传队伍,通过换届聘任的方式,学校累计聘任超过800名学生担任安全宣传员,随着宣讲活动的持续开展和推广,这一队伍的规模也将进一步扩大,在校园内形成一个敢讲、能讲、会讲的安全宣传群体。二是进一步营造校园安全文化氛围,受教育学生对“课间5分钟”朋辈宣讲的正向反馈对学生安全宣传员起到良好的激励作用,激发了学生安全宣传员参与校园安全工作的积极性和责任感,也切实改善了学生安全宣传员对于校园安全工作有事懒得管、遇事不敢管、有劲使不上的状况。三是提升学生对校园安全的关注度,为校园安全稳定工作建言献策、提供线索,2024年,学校通过学生提供的线索妥善处置校园安全隐患16处,前置化解校园安全风险5起。

(三)为平安校园提质增效添加新效力

一是提升保卫干部校园安全风险隐患的感知力,在解析和建构宣讲指导案例过程中,不断加深对校园安全事件的了解,掌握安全事件发生的客观规律和防范要点,有效推动校园安全保卫工作由事后处置向事前预防转型。二是增强保卫干部服务校园综治安全管理能力,通过参与案例解析和编写,保卫干部更加熟悉学生在安全事件中的心理动态,更了解如何在安全事件处置过程中做好学生的思想教育,做到批评与疏导并重,增强点对点教育的成效性,推动校园安全综合治理体系和治理能力提升。

五、存在的问题和困难

(一)全域全范围覆盖存在局限性

“课间5分钟”朋辈安全宣讲模式经过2年多的实践检验,充分证明了这一宣讲模式能够对现行安全宣传教育体系进行有效补充,随着宣讲成效的不断凸显,对在校生的覆盖范围从最初的2个学院60个班级逐步扩大到目前近20个学院500余个班级,覆盖率超过75.6%,且仍在持续推广。但该模式的推广以课堂融合为支撑,对于大学四年级处于实习期、理工科研究生等群体,受限于班级集体课程较少,该模式难以对这一群体进行有效覆盖。

(二)事后防范性宣讲存在滞后性

部门基于对往年各类安全事件进行系统的数据分析,总结归纳出不同类型安全事件的高发期,基本能够前置开展针对性的安全宣讲,例如在“6·18”“11·11”等节点前,开展以防范网络购物诈骗为主的案例宣讲。虽然针对新型电信网络诈骗案件、突发性安全事件等,能够通过调整宣讲案例进行事后防范性宣讲,但宣讲活动采取的是“一周一宣讲”的形式,对于发生在每周初的案事件,无法第一时间通过这一宣讲模式进行安全宣教,存在一定的滞后性。

(三)同类型案例讲解存在同质性

由于该宣讲模式开展的频次较高,正常情况每学年需要发布30个指导案例,同类型案例多次出现的情况较为常见。以消防安全的指导案例为例,虽然案例内容丰富多元,但在案例成因分析、防范要点的内容提炼上,存在一定程度的同质化,即工作组对不同案例的深度解析能力还存在不足,对案例成因进行精细化分析的程度还不够,在结合大学生学习生活规律特征提出的针对性防范措施还不够多。这一情况还一定程度上会造成指导案例的同质化,并影响宣讲成效。

(四)安全宣传员激励机制存在制约性

当前基本上聘任各班级的班委兼任安全宣传员,这一举措虽然在很大程度上保障了安全宣传员队伍的整体宣讲水平,但也在一定程度上限制了对安全宣传员的激励措施。如担任班委获得的综测加分与担任安全宣传员的综测加分同性质,导致综测分数无法叠加的情况。同时,安全宣传员的考核机制尚未健全,无法通过考核评级等方式进行激励。