一、事件描述

近年来,电动自行车凭借其成本低、便捷和监管力度较弱的特点在高校校园内快速普及,但其带来的安全隐患问题不容忽视。据国家消防救援局通报,目前全国电动自行车保有量约4亿辆,每年均有较大增幅。近三年,电动自行车相关火灾年均增长20%,2024年1月至5月发生电动自行车火灾10051起。

以W大学X校区为例,该校区依山而建,道路坡度大、弯道密集,叠加师生跨片区通勤需要,电动自行车数量在2020年至2023年期间,从3156辆激增至11000余辆,同期校内涉电动自行车交通事故屡见不鲜。上述情况为W大学X校区的电动自行车治理提供了现实动因。

(一)国内高校电动自行车治理现状

近年来,随着电动自行车在高校校园内的普及,其带来的交通安全、秩序管理及消防安全问题日益凸显。国内多所高校结合自身特点,探索出多样化的治理模式,为W大学X校区的实践提供了重要参考。

1.全面禁止模式。完全禁止电动自行车进入校园或在校内行驶,或仅禁止学生使用电动自行车,通过强制手段消除安全隐患。代表性高校包括:南京航空航天大学、暨南大学、广州中医药大学、重庆工商大学。

2.控制总量模式。通过登记上牌、摇号限购、交通替代措施等方式限制校园内电动自行车总量,强调“控增量”与规范管理。代表性高校包括:北京大学、浙江大学、东南大学。

3.逐步退出模式。通过逐年核销、禁止新增等方式减少存量,最终实现校园内电动自行车的完全退出,强调“减存量”。代表性高校包括:清华大学、华南理工大学、南京邮电大学、西南政法大学、中南民族大学、南京农业大学、西南大学。

上述案例中,各高校治理因地制宜,较多采取逐步退出模式并结合技术监管,而非一刀切禁止。W大学X校区依山而建、道路狭窄,且学生密度高,需兼顾通行效率与安全管控的双重需求,其治理难度高于平原地区高校。

(二)厦门市电动自行车管理政策支撑

高校电动自行车治理与属地管理政策密切相关。厦门市电动自行车管理政策是全市范围内的宏观治理框架,为属地高校细化落实与创新实践提供了政策框架。以下是相关政策要点:

1.限量登记制度。根据2019年《厦门市公安局关于电动自行车管理的通告》,在思明区、湖里区对电动自行车登记实行限量控制制度,对邮政、快递、报刊投递、送餐、送气等特殊行业使用的电动自行车,按规定限量办理注册登记,不受理个人和其他单位的登记申请。

2.专项整治行动。2022年4月,厦门市公安局、市场监督管理局、城市管理行政执法局、消防救援支队等四部门联合发布《关于加强电动自行车综合治理的通告》。在全市范围内开展电动自行车综合治理,依法重点查处十类涉电动自行车违法行为。

3.禁行区域划定。截至2023年8月,厦门市在思明区、湖里区划定41条电动自行车严管路段(详见图1),对违规驶入或停放在上述严管路段的电动自行车,由有关部门依法予以查扣,并对相关违法行为依法予以处罚。

图1:思明区、湖里区电动自行车交通安全严管路段示意图

厦门市现有法规侧重公共道路管理,对高校内部治理的针对性不足。如校园内违规充电的处罚依据缺失,需通过校规补充。

(三)W大学X校区电动自行车治理前情况

近年来,W大学X校区电动自行车数量呈现爆发式增长,安全与秩序问题日益尖锐。这一现状不仅威胁师生生命安全,更对校园治理体系提出严峻挑战,系统性改革势在必行。

1.数量激增。2020年11月至2022年10月,X校区电动自行车保有量从3,156辆飙升至9,000余辆,两年内增长近200%。至2023年综合治理前,校园内车辆总数已突破11,000辆(详见表1),学生群体为主要使用主体,占比71.8%。

表1:X校区电动自行车数量变化趋势(2020-2023)

时间节点 |

数量(辆) |

增长率 |

2020年11月 |

3156 |

- |

2022年4月 |

7659 |

142.7% |

2022年10月 |

9000 |

17.5% |

2023年3月 |

11000 |

22.2% |

2.分布集中。从分布看,学生公寓片区车辆密度最高;电动自行车数量与通勤距离呈正相关;车辆随学生上下课呈潮汐式流动,按时间段分别集中在宿舍、食堂和教学楼等区域。

3.事故频发。据保卫处统计,2021-2023年校园内涉电动自行车事故数量屡创新高。2023年5月曾发生3起事故,有2起事故导致学生受伤住院,引发师生关注。经调查了解,相关事故主要诱因是违反道路通行规则、注意力不集中所导致。

4.隐患突出。一是违规停放。电动自行车未停放在指定停车区域,占用消防通道或人行道,影响校园秩序;二是充电乱象。学生在宿舍、实验室或教室为电动自行车电池充电,消防安全隐患突出。

国内高校的多样化实践与厦门市的政策支持,为X校区治理提供了经验与法律依据。然而,地形限制、高密度学生群体及安全隐患问题,对管理政策的制定和执行提出了较高的要求。

二、事件处置

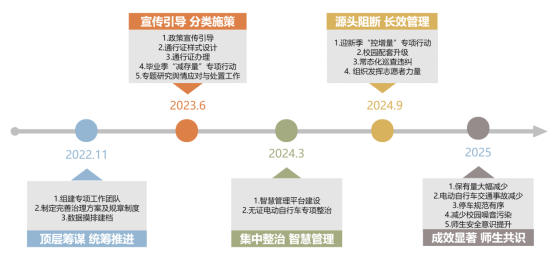

W大学X校区遵循“减少存量、严控增量、规范管理、循序渐进”原则,制定了分阶段治理方案。通过政策引导、技术赋能及多方协同,逐步实现校园电动自行车存量的有效控制与安全秩序的显著提升。

(一)顶层筹谋统筹推进:政策铺展数据清查

1.组建专项工作团队

一是组建X校区电动自行车综合治理专项工作组。2022年11月11日,组织学校办公室、纪检监察机构、组织部、宣传部、学生工作部(处)、保卫部(处)、人事处、研究生院、教务处、财务处、资产与后勤事务管理处、实验室与设备管理处、信息与网络中心、后勤集团、校工会、校团委等16个职能部门,建立X校区电动自行车综合治理专项工作组,校党委副书记任组长,负责X校区电动自行车综合治理工作的重大事项研究及推进落实。

二是组建X校区电动自行车综合治理工作专班。2023年6月1日,在前期X校区电动自行车综合治理专项工作组的基础上,组织学校办公室、学生处、保卫处等重点单位,建立X校区电动自行车综合治理工作专班,定期召开专题会议,加强X校区电动自行车综合治理工作的日常研究、推进和组织落实。

2.制定完善治理方案及规章制度

一是开展考察调研。第一,线上调研、实地考察清华大学、北京大学、浙江大学、南京航空航天大学等13所高校;第二,对照研读《中华人民共和国道路交通安全法》《厦门市道路交通安全管理规定》《厦门经济特区道路交通安全若干规定》等法律法规和多所兄弟高校相关管理办法;第三,工作专班开展近10次专题会议研究;第四,面向师生召开共10场座谈会,征求师生意见建议。

二是制定管理办法。校长办公会议专题研究后,2023年10月9日正式印发《W大学X校区电动自行车管理暂行办法》(以下简称为管理办法)。管理办法要求校园内电动自行车必须按要求悬挂校园通行证,并通过校园通行证的有效期限控制,逐步减少X校区内电动自行车存量。预计到2026年7月1日,校园内除应急保障类、生活保障类电动自行车外,基本上没有电动自行车。

三是制定配套措施。第一,制定形成《学生工作系统电动自行车治理工作实施方案》《X校区电动自行车集中存放及提领方案》等配套方案;第二,《W大学学生违纪处分规定(2023年修订)》加入了关于违反学校电动自行车暂行管理办法的惩处、强化警示教育的内容。

3.数据摸排建档

一是全面核查排查。协调全校各单位全面摸排本单位师生(含离退休、教职工家属、自聘人员等)持有的、在X校区内使用的电动自行车的信息。全校各单位共计9486人申请办理电动自行车校园通行证,其中教职员工及直系亲属3206人,学生6280人。

二是电子登记造册。通过信息登记,掌握校园电动自行车数量,为校园通行证制作和新建改建扩建非机动车停车场建设提供依据,同时构建智慧管理平台数据库,生成预约申请办理校园通行证权限。

(二)宣传引导分类施策:指引明晰存量削减

1.政策宣传引导

一是多渠道开展电动自行车管理政策宣传。通过《新生入学须知》、校园公众号推送、线下宣讲会等方式,覆盖师生2.3万人次;二是加强电动自行车安全教育和宣传引导。校团委、校工会推动发布健康出行倡议书、倡议视频,同时在全校学生工作会、安全生产活动月、消防宣传月活动等开展专题安全教育。

2.通行证样式设计

一是总体样式设计。通行证样式参照厦门市电动自行车牌照,内容包括二维码、车牌号、“W大学X校区”标识、“仅限校内通行使用”等要素,内部植入防伪芯片;二是分级分类设计。按照不同群体、学生毕业年限为校园师生员工办理不同编号及颜色的通行证,学生电动自行车逐年退出校园,相应颜色及编号的通行证随之退出校园。(详见图2)

图2:电动自行车校园通行证样式图

3.通行证办理

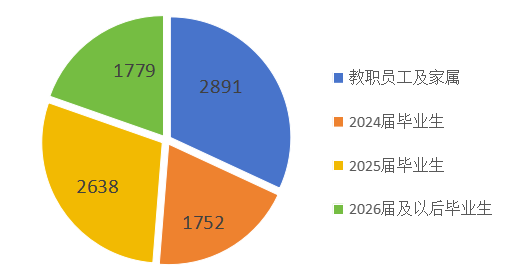

师生员工通过小程序线上预约,再到线下网点办理安装校园通行证。校园通行证实行一证一车、车证绑定,学生一人一车,教职员工一户一车。线下办理时对车架号、电池、车重、踏板进行核验,只有符合国标的电动自行车才能办理校园通行证。办理期内,共计办理校园通行证9060张,其中教职员工(含家属)2891张、学生6169张。(详见图3)

图3:电动自行车校园通行证办理人数

图4:师生线下办理电动自行车校园通行证

4.毕业季“减存量”专项行动

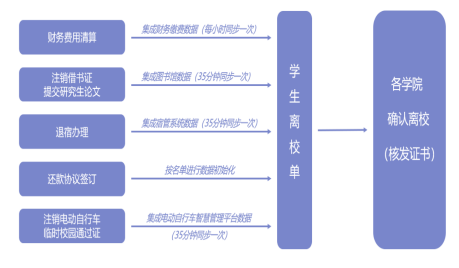

一是注销毕业生电动自行车校园通行证。学校将电动自行车校园通行证注销纳入毕业流程,联动电动自行车智慧管理平台和毕业生离校系统,确保毕业生电动自行车及时退出校园。在毕业生离校高峰期,专门设置车牌注销点,提供通行证拆除、注销服务。(详见图5)2024年注销清退毕业生电动自行车1710辆;二是清理毕业生废弃车辆。在毕业生离校后,对校内无证、假证的电动自行车进行清理,成功清理毕业生车辆164辆;三是宣传教育。对违规转卖车辆的学生,通过学院约谈与纪律处分双重手段,遏制车辆二次流入校园。

图5:毕业生离校流程

5.专题研究舆情应对与处置工作

持续关注师生和社会各界对X校区电动自行车综合治理工作的讨论和吐槽。组织工作专班、宣传部及有关学院,共同研究舆情风险并探讨应对举措,有效化解相关舆情21起。

(三)集中整治智慧管理:技术赋能违规管控

1.智慧管理平台建设

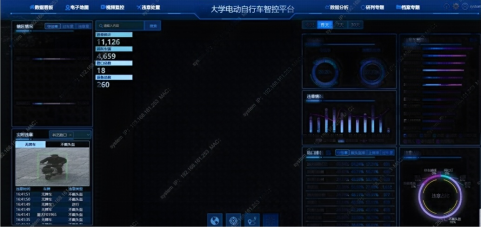

一是信息登记。“人-车-证”信息绑定,除信息登记时的资料外,采集人车照片,数据实时同步至智慧管理平台,校园通行证嵌入公安部认证的RFID防伪芯片,提高通行证防伪能力;二是违规监测。在宿舍园区、教学楼等车流密集区域部署13套电子监测设备,自动识别逆行、不戴头盔、违规载人、单手骑行等违规行为及未悬挂通行证车辆;三是违规处置。通过智慧管理平台对违规行为进行记录和判别,发送违规提醒短信,按照管理办法进行处置。

图6:电动自行车智慧管理平台

2.无证车辆专项整治

图7:无证电动自行车暂存点

2024年4月15日至5月10日,在X校区开展电动自行车违规行为专项整治工作,聚焦校园内未办理校园通行证的、违规使用(违规骑行、违规停放等)的,以及从事营利性客运行为或者外卖餐饮运送业务的电动自行车进行集中整治。期间,清理无校园通行证电动自行车(含电动助力车、滑板车、假牌等)共计1264辆,劝离无校园通行证电动自行车入校共计1200余次。

(四)源头阻断长效管理:增量稳控配套更新

1.迎新季“控增量”专项行动

一是做好学生入校提醒。在学校的统筹部署下,通过在新生录取通知书《新生入学须知》中明确提出“在X校区,从2023级新生起,不办理临时校园通行证:未办理临时校园通行证的电动自行车,禁止在校园内骑行”,引导新生不在X校区购买使用电动自行车;二是引导本校升学学生。发动各院系主动靠前工作,和本校升学学生一一联系,做好本校升学学生电动自行车拥有数量摸底工作,并教育引导学生提前处置电动自行车;三是开展新生专项检查。新生军训期间每日组织开展新生电动自行车骑行情况专项检查,及时遏止学生购买势头,2023年查处新生违规骑行20辆次,2024年未发现新生使用电动自行车。

图8:新生专项检查

2.校园配套升级

2023年11月启动X校区非机动车停车场新改扩建及标识标线施划工程,新建、改建、扩建非机动车停车位20640个,覆盖教学区、宿舍区及食堂周边,有效化解了非机动车潮汐式流动带来的停车需要,避免其堵塞消防通道及人行道。

图9:新增非机动车停车场

3.常态化巡查违纠

一是开展联合巡查。2024年8月后,电动自行车纠违工作正式进入常态化,“发现一部,拉走一部,集中存放至无证电动自行车暂存点”(校外场地,校园红线图内)。8月16日至9月21日期间,无校园通行证电动自行车(含电动助力车、滑板车、假牌等)总计入库101辆,其中假牌50辆;二是假牌治理措施。保卫处内部开展假牌识别培训,从外形、RFID芯片、车辆登记信息等角度识别假牌。并开发信息查询小程序,一线人员可通过车架号、车辆照片快速比对通行证信息。

4.组织发挥志愿者力量

由工作专班牵头,校团委、学生处、保卫处联合研讨制定校院两级志愿者参与非机动车骑行、停放秩序引导工作方案,将校内停车区域划片管理。校团委负责公共区域,学院负责单位所在周边电动自行车停放秩序,学生处、保卫处对志愿者工作监督指导,进一步汇聚师生力量,发挥志愿服务作用,协同加强X校区电动自行车管理,构建多元共治格局。

图10:志愿服务团出征仪式

图11:志愿者参与非机动车停放治理

(五)成效显著师生共识:事故锐减安全有序

通过分阶段的政策推进与技术赋能,X校区电动自行车治理取得显著成效:一是保有量大幅减少。2023年10月11000余辆,2024年7月13日降至7550辆,保有量减少3500余辆,存量减少34.5%;二是电动自行车交通事故减少。自2023年10月9日发布《关于推进X校区电动自行车综合治理工作的通知》以来,保卫处共计接报校内涉电动自行车交通事故3起,接报的事故数量明显减少。此前(综合治理前),仅2023年9月就接报3起。事故率显著下降,校园秩序大幅改善;三是停车规范有序。在完成X校区非机动车停车场新改扩建及标识标线施划工程的基础上,通过宣传引导、强化校卫队员巡查及志愿者服务等方式,师生能够自觉将电动自行车停放于标识标线内并有序停放,秩序显著提升;四是减少校园噪音污染。厦门是一个雨季多发的地区,电动自行车因下雨引发警报声的情况时常发生,严重影响师生的科研、教学、学习和生活,目前只需通过智慧平台查询车主信息联系解锁处置即可解决此难点;五是师生安全意识提升。师生主动参与到日常安全管理,对违规行为及时制止或上报,共同维护电动自行车管理秩序,推动相关管理规定落到实处。

图12:电动自行车治理时间轴

三、分析与启示

W大学X校区电动自行车综合治理历经两年实践,通过政策引导、技术赋能与多方协同,依托“毕业季减存量”与“迎新季控增量”策略,逐步降低车辆保有量,并规范骑行、停放、充电等行为,显著减少超速、逆行等违规现象,逐步提升校园秩序与安全水平。

在总结经验的同时,需正视治理过程中仍需妥善应对的问题:

(一)师生诉求与舆情处置

自X校区电动自行车违规行为专项整治(2024年4月15日)以来,共发现并处置21起涉电动自行车治理的网络舆情,集中出现在小红书、微博、微信号等平台,内容主要聚焦在影响外卖配送、出行不便、违规电动自行车集中停放区、监控设备费用、冒充职能部门发违章短信等事项。

面对相关舆情,首先要提前教育引导,加强电动自行车专项整治工作的正面宣传,做好电动自行车相关管理规定、学生违纪处分规定等制度宣传,引导学生支持与理解学校相关政策;其次,加强舆情源头管控。联动网信、公安部门,与网络平台沟通引导,减少负面帖子发布,加强舆情管控。最后,学院学工干部通过与学生谈心谈话、回应学生合理诉求等,及时做好学生思想工作,第一时间化解相关舆情,保证舆情总体平稳。

(二)假牌问题与监管挑战

一些无证人员为进出校门并避免车辆被清理,转向非法渠道获取假牌,导致治理过程中假牌数量激增。截至2024年9月,查获假牌164张。校门门卫为保障通行效率,通常采取目视的方式进行识别。前期通行证仿制水平较差,门卫可以轻松识别,但后期仿造技术不断迭代,出现外观差别较小的仿冒通行证,难以快速识别,导致假证电动自行车混入校园。

该问题在其他高校电动自行车治理过程中也有出现,且其他高校使用的塑料卡片、二维码等形式的假证仿制成本更低。W大学X校区在政策制定时,就已考虑到假牌的问题,采取防伪效果较好的带芯片车牌,其规格与各地市政府发放的电动自行车车牌一致。结合校内主要道路设置的电子监控设备,能够识别到有安装假冒通行证、但未识别到芯片信号的车辆。同时,配合登记信息、手持识别终端,即可准确定位到假牌、套牌车辆。未来可对校门门禁系统进行技术升级,减少人工二次核验成本,提升管理效率。

(三)2026年全面退出的可行性挑战

W大学X校区拟于2026年7月1日实行校内的学生、教职员工及家属的电动自行车全面退出的政策。学生车辆随着毕业逐年平稳退出,做好新生增量控制即可,但教职员工及其家属的电动自行车退出学校仍存在较大的阻力。一是教职员工接送小孩上下学对电动自行车有强烈需求;二是教职工依赖电动自行车通勤,X校区坡多且陡,部分教工年龄大,其步行或骑行自行车比较困难;三是校内居民的趋同化管理难题。

W大学的地形特点,决定了师生的强烈通勤需求。需要分类考虑师生的不同需求,提出相应的化解方式。一是学生上下课通勤需求。可考虑通过合理调配宿舍及上课区域的方式,减少学生的通勤距离;二是教职工接送小孩需求。可考虑在校内设置幼儿园校车,通过公共交通替代个人接送,或者通过接送时段外严禁骑行精准管理等;三是日常通勤需求。可考虑联动政府部门,增设校园巴士或引入摆渡车,在各主要节点设站,通过交通替代措施,合理化解师生出行需求。

(四)潮汐式流动治理难度大

校园内电动自行车潮汐式流动,尤其是学生的电动自行车,随着上下课、吃饭、休息在教学楼、食堂、宿舍等片区之间流动。依靠学校后勤力量难以维持交通、停车秩序,需要发挥学生校园主人翁作用,发动学生志愿者参与维护安全美丽校园环境。

发挥学生志愿者作用,实行包干区域及周边秩序维护和管理。一是要持续性推进电动自行车志愿者服务。秩序维护是一项长期性的活动,要将秩序维护纳入劳动教育、常态化志愿者服务工作中,引导学生融入“知法、守法、执法”的环境,提升法律意识和纪律意识,通过言传身教,朋辈效应,共同维护校园秩序;二是要联动式推进电动自行车志愿者服务。校内各单位联动后勤服务部门,开展志愿服务工作,进一步落实做细各自包干区域车辆停放秩序的维护和管理,引导师生车辆有序停放于画线停车区域内;三是要目标导向式推进电动自行车志愿者服务。要做到“有管、有序、有用”“到人、到岗、到位”“原则性与灵活性相结合”,做好做足动态管控,有力提升治理效果。

高校电动自行车治理是一项系统性工程,需兼顾安全、效率与师生需求。W大学X校区的实践表明,通过“减少存量、严控增量、规范管理、循序渐进”的治理原则,结合政策引导、技术赋能与多方协同,有效破解了电动自行车数量激增带来的安全与秩序难题。W大学X校区的经验不仅为其他高校提供了可复制的治理路径,更启示公共治理需在“技术理性”与“人文关怀”间寻求动态平衡,以实现安全有序与便捷高效的有机统一。这一实践为全国高校电动自行车治理提供了重要参考,也为城市公共空间管理贡献了校园智慧。